Todo proyecto estético es un proyecto político

Susan Sontag

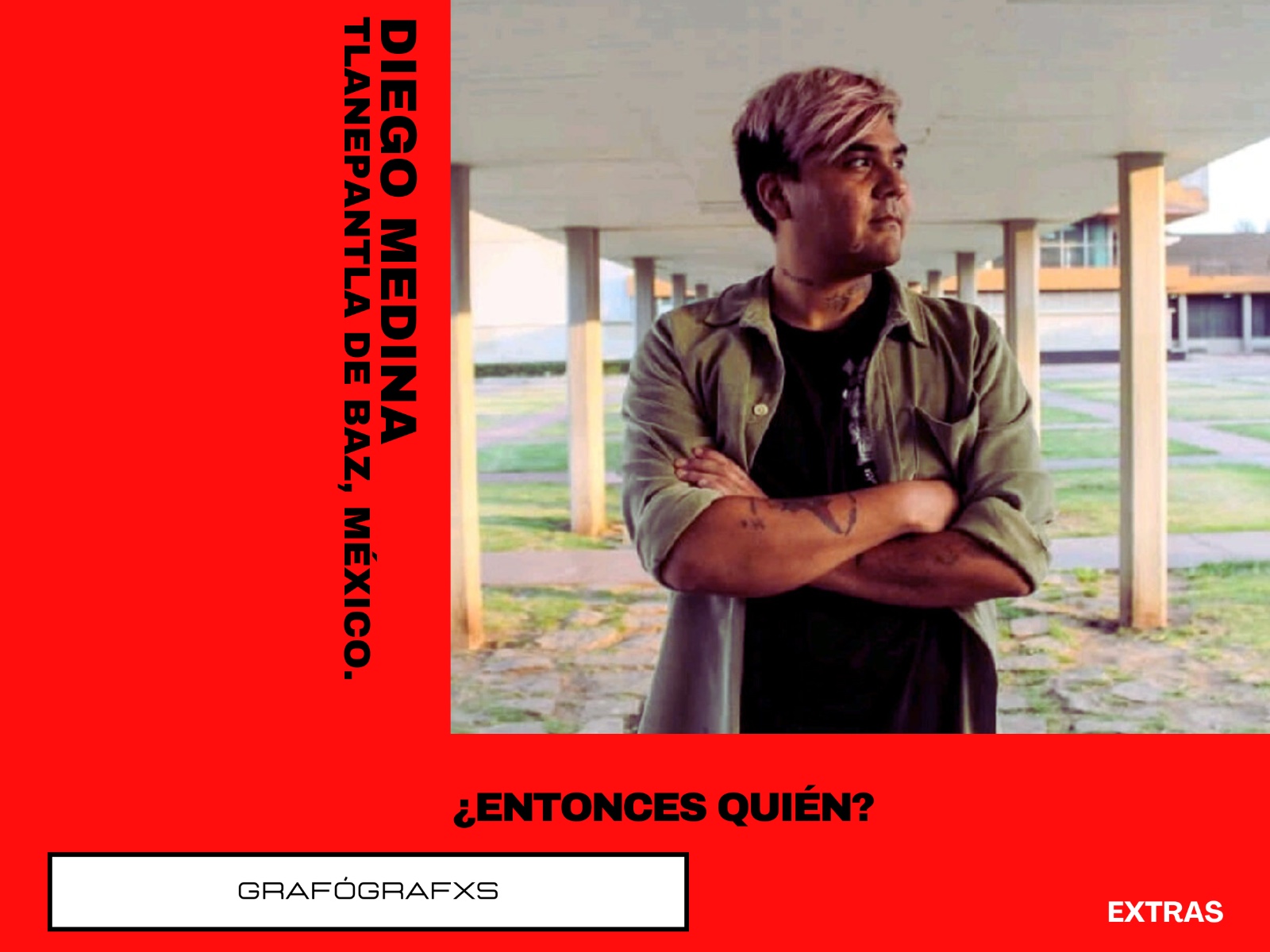

I

Quisiera tener la lucidez de Susan Sontag, la sensibilidad de Simone Weil o la naturalidad de Castellanos. Quisiera Tomar la palabra y hablar de las cosas importantes sin cortapisas, a lo bruto, como las pienso honestamente y que al hacerlo pudiera producir un goce estético en quien me lea. Desafortunadamente mis contemporáneos tendrán que aceptar mis limitaciones y conformarse con que diga las cosas como las sospecho, que algún valor debe haber en la anticipación, sobre todo en un mundo que le teme a la palabra verdad por encima de todas las cosas.

Hoy escribo porque las conversaciones se han alineado como si se tratara de astros bajo un regente peligroso y es menester decir algo para que el silencio no sea interpretado como aquiescencia de lo dicho. Sucede que las declaraciones de Eduardo Antonio Parra, en una entrevista para un periódico de circulación nacional, hicieron eco en la comunidad de escritores mexicanos y de algunos bullies. Declaraciones según las cuales “la literatura está siendo invadida por la ideología”, “sobre este asunto de cómo se está llevando a cabo la política correcta, la literatura debería ir en contra de ella o, por lo menos, cuestionarla”, así como otras más en las que el autor afirma que en la actualidad la “corrección política” amenaza con imponerse sobre la calidad literaria. El argumento es tentador, principalmente para quienes necesitan peritos que desacrediten a las voces incómodas; las cuales siguen siendo las de mujeres, homosexuales, migrantes y pobres.

Aquí surge una sospecha, ¿será acaso que la literatura heterosexual, blanca y occidentalizada es inherentemente mejor que la de los colectivos antes mencionados o, por el contrario, tal vez la República de las Letras ha sido cooptada por un grupo que les regatea a otros su calidad, sus talentos y sus contribuciones? Ahí está Elena Garro y el, mal llamado, realismo mágico, o Mary Shelley y su Moderno Prometeo al que hasta hace poco le escamoteaban el privilegio de ser la primera obra de ciencia ficción moderna. Ni hablar de la obra de Oscar Wilde después de los trabajos forzados a los que la sociedad victoriana lo condenó y que Julio Torri, un progre de la época, criticó en los diarios ese mismo año de 1895.

La lista es larga como la historia misma, lo que deja en evidencia es que los poderosos son los que usan la censura, el borrado y el menosprecio como herramienta editorial. Y aquí otra pregunta ¿quién le prohíbe a los que ostentan privilegios, escribir, pintar o cantar?, ¿por qué las mujeres, los homosexuales o los refugiados tendrían que hablar de otras cosas que no sean sus experiencias, si así se les antoja?

Aquellos que han retomado los comentarios de Parra pueden argumentar que estamos confundiendo las aguas, que la cosa en realidad es más cristalina que el aire: si una obra literaria es buena, debe ser leída, independientemente de que hable desde el corazón de mazapán de un sicario o de la muerte de Liliana Rivera Garza. Porque lo que debe primar en la literatura es la calidad literaria. Es cierto. Pero… ¿Quién determina esto?: ¿el público?, ¿las instituciones culturales?, ¿el jurado?, ¿la crítica?, ¿los investigadores?, ¿el departamento de marketing de las editoriales?, ¿otros escritores?

Los marxistas de hueso colorado, por ejemplo, dirían que en las sociedades burguesas, el capital y el relato que este construye para las mayorías determina lo que es la calidad literaria. Aunque no confiaría mucho en uno de esos marxistas ultras. Aquí entre nos, a uno le leí en una publicación de Facebook que “Alejandra Pizarnik es literatura burguesa, literatura de evasión”. Sin mencionar esa especie de lentes de Pangloss que parecen usar cuando hablan de “literatura comprometida”. Los que apelan a la democracia de la oferta y la demanda -la peor de las democracias- dirán que todo se basa en su éxito o fracaso en ventas. Los intelectuales sostendrán que lo importante son los aspectos formales del texto: composición, disposición, recursos retóricos y contribuciones a la literatura o, dicho a lo llanero solitario, fondo y forma.

Sin embargo, aquí otra sospecha: la literatura puede ser bella, terrible, divertida, cachondísima, subversiva, facha, racista, cursi, sublime, grotesca, “mal escrita” o “bien escrita”, pero lo importante es que cada uno elija aquello que más le acomode, porque estamos hechos de historias, como diría aquel sabio uruguayo. La literatura es un proyecto de construcción de identidades, uno no usa siempre el mismo abrigo o los mismos lentes. Y, a veces, a uno se le antoja ver cine tipo “B”, bailar reguetón o comprar ropa fast fashion. La calidad literaria es una mentira, pero, eso sí, una mentira bien contada. Uno debe leer y escribir aquello que le sale del orto, porque, como diría la agrado: “una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma”. Entonces, ¿deben las lesbianas y los panistas compartir fetiches? ¿No habíamos acordado que Picasso tenía razón cuando dijo que el buen gusto era el asesino del arte? Imagínense, por ejemplo, las maravillas que podríamos encontrar en una biblioteca de manuscritos rechazados. ¡Qué afortunados somos de que haya tantísimos buenos y malos textos para escoger!

Lo que sucede con las declaraciones de Parra es que ocultan sus intenciones. No pugnan por la libertad creativa, sino contra la literatura ideologizada; es decir, contra aquello que los calvos cuarentones, así como señoras anorgásmicas tachan de woke o progre. Si decimos que la ideología está invadiendo la literatura esto supone, por mera consecuencia semántica, que debemos luchar contra tal invasión. Luchar, pues, contra La mano izquierda de la oscuridad de Le Guin, Los relámpagos de agosto de Ibargüengoitia, Tengo miedo torero de Lemebel, Fahrenheit 451 de Bradbury y contra el mismísimo Don Quijote y, entrados ya en gastos, contra la Ilíada y la Biblia. Y no sólo eso, sino por extensión contra todo el arte ideologizado (infectado), contra la trilogía original de Star Wars, contra la música de Billie Holiday o contra la fotografía sidática de Mapplethorpe, por mencionar unos pocos.

¿Por qué no dicen en voz alta simplemente que odian a las minorías? Porque eso puede afectar sus oportunidades de trabajo y su “capital cultural”. Ya lo decía Sontag, “todo proyecto estético es un proyecto político”. Así que cuando oigan o lean a alguien decir que están en contra de la literatura ideologizada, recuerden que están en contra del proyecto político que hay detrás de dicho proyecto estético y que, por lo tanto, están en contra de los derechos de las minorías. Finalmente, se me ocurre que aquel que verdaderamente sabe valorar una obra por su calidad ni siquiera debería hablar de literatura ideologizada.

II

Dedicada a Tiempos Mejores

E. M. Forster

Pienso que, en la discusión sobre la invasión de la ideología en la literatura, no basta solamente con tomar una postura defensiva, sino que es necesario un contraataque. Nosotros no hemos comenzado esta guerra y no firmaremos la paz sin retribuir la bofetada recibida. Hemos vivido durante siglos bajo el yugo de los crueles y no podemos ceder ni un centímetro de la utopía conquistada. Esa contraofensiva, sin embargo, no consiste en la intimidación, ni en la censura que han instrumentado nuestros verdugos. Así que pueden estar tranquilos, que no queremos venganza, queremos justicia.

Hoy he preparado para el desayuno té cortado con leche, un tazón de avena con frutas, yogur griego y pan tostado. He decidido dejar de fumar. Escribo estas líneas mientras le agradezco a mi cuerpo darme una segunda oportunidad el día de hoy. Pienso en mi desayuno, tomo mi antirretroviral y leo la solapa de una novela de la que he querido hablar hace tiempo: “La obra está dedicada a Tiempos mejores, o sea, a una época más dichosa que pudiera contemplar sin hostilidad las claves íntimas que laten en sus páginas”. Cada palabra se refracta con la intensidad del arcoíris en mi corazón. Se trata de la novela Maurice de E. M. Forster, la cual fue escrita entre 1913 y 1914, pero que fue publicada hasta 1971, tras la muerte de su autor. ¿La razón? Se trata de una novela de amor homosexual y, como si eso no bastara, con final feliz.

¿Cuántos hombres y mujeres fueron quemados junto a sus libros por decir lo que amaban? ¿Cuántas mujeres hay detrás de un autor anónimo? ¿Por qué se habla de ideología cuando se trata de las minorías, pero no cuando se trata de los verdugos? Miro de nuevo mi tazón de avena, el frasco de los antirretrovirales y tanta opulencia se me revela como un regalo de aquellos que nos anteceden en el camino. Ante tanta deuda no puedo sino conmoverme, porque esos Tiempos mejores han llegado al fin. Pero lloro, conmovido, porque todavía no han llegado a todos, porque todavía es ilegal ser homosexual en 70 países, según datos de la ONU.

He decidido dejar de fumar, como he decidido no complacer con el silencio a aquellos que bravuconamente -o ingenuamente- hablan de la “invasión de la ideología en la literatura”. La vida se trata de tomar posiciones, me digo, así que -sin ortodoxias- me prometo ser consecuente con las circunstancias de mi época. No, no hay una conspiración mundial en contra de los valores cristianos occidentales, ni en contra de los hombres y su afición por los autos de carreras o el boxeo. Pero vivimos tiempos de cambio, tiempos de conciencia histórica sobre nuestros desayunos: sobre los tazones de avena y la historia de la TARV, por ejemplo. Muchos vivimos por primera vez esos Tiempos Mejores y no pueden arrebatarnos nuestro derecho a hablar de ello.

Durante mucho tiempo nuestra historia fue la historia de los vencidos, la historia de la fosa común, la historia de los esclavos, de los leprosos, de la otra mejilla. Pero ahora que tenemos voz, ahora que tenemos el futuro en nuestras manos, ahora que somos dueños de nuestra propia historia, reclamamos nuestro lugar en la República de las Letras. Una curul que nos hemos ganado a pulso.

Hay que decirlo por si quedan dudas: la literatura gay no es una literatura menor, baste mencionar la obra de Thomas Mann, de Lorca, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Nancy Cárdenas, de James Baldwin, de Yukio Mishima, de Safo, de Patricia Highsmith, de Monique Wittig, etcétera, etcétera. Sobre la literatura escrita por mujeres se puede decir lo mismo, al igual que de las literaturas indígenas, migrantes y afrodescendientes. No nos han regalado nada. Por el contrario, el status quo se ha dedicado a levantar muros y cerrar puertas.

Por otra parte, el acceso a las herramientas escriturales ha estado restringido en beneficio de unos cuantos y aun así hemos podido fisurar ese monolito llamado canon. Algunos no son capaces de imaginar lo que todavía nos queda por escribir, pintar o cantar. Ni son capaces de ver el resplandor dorado en el horizonte de los Tiempos Mejores. Es tarea ahora de los artistas, como diría Ezra Pound: “ir como plaga contra el aburrimiento del mundo”. Nuestro contraataque será el arte, porque mientras unos hablan de “la invasión de la ideología en la literatura”, nosotros decimos This machine kills fascists, en letras de oro.

Nota: Tras terminar mi tazón de avena y mi té con leche, me he puesto a investigar sobre esta novela gay de Forster. Según The New Yorker un dictamen de la novela fue encontrado entre las páginas del manuscrito, dicha nota dice: “Publicable, pero ¿merece la pena?”. Vaya, parece que la ideología ha estado presente desde siempre y, en todo caso, no ha jugado precisamente a favor de la cultura woke o progre, que es a lo que se refiere este grosero eufemismo de literatura ideologizada

III

Para escribir una poesía que no sea política,

debo escuchar a los pájaros,

pero para escuchar a los pájaros,

los bombardeos deben cesar

Marwan Makhoul

Antes de que se junte leña verde y se “cancele” a Eduardo Antonio Parra por sus declaraciones, quisiera advertir que la crítica que aquí hacemos, la reflexión y la sospecha va dirigida a sus argumentos y a quienes los usan como arma. No pretendo proclamarme paladín de lo que debe ser la literatura. Por el contrario, clamo por el derecho de apropiarme de la literatura desde mi diferencia.

Dicho esto, otro de los argumentos que llamó mi atención fue que los libros no cambian el mundo: “[…] si te dice: No lo publico porque queremos eliminar la violencia de género. No la friegues no la vas a eliminar con un libro”. Es cierto, es muy probable que ningunx de nosotrxs sea el autor de la próxima obra que haga un cambio en la historia de las ideas y en sus protagonistas, mas ¿si los artistas no sueñan con la utopía, entonces quién?

Y es que la literatura no sólo cambia el mundo, sino que proponer lo contrario es apelar a la desmovilización, a la apatía, al aburrimiento y a la derrota. La alienación es un derecho, pero la lucha por la libertad también. Lo sospechoso es que se censuren libros como El cuento de la criada, El guardián entre el centeno, Muerte en el Nilo, Sueñan los androides con ovejas eléctricas y otros más de diez mil títulos en escuelas y bibliotecas públicas de Estados Unidos. Prohibiciones amparadas por el silencio cómplice de algunos paladines de la incorrección política. Creo que Eduardo Antonio Parra estará de acuerdo en que esto es una aberración. Pero son precisamente los discursos alarmistas sobre la dictadura de lo “políticamente correcto” los que han pavimentado el camino a la censura.

Lo que molesta de esta discusión es que se suponga que una literatura, una música, una pintura, en fin, que un arte esté ideologizado y otro no, que, por ejemplo, se censuren las muestras de apoyo al pueblo palestino y se haga un lavado de imagen al genocidio que Israel está cometiendo. Que se expulse a Rusia de los Juegos Olímpicos, del Mundial de Fútbol o del Eurovision Song Contest, pero que a Israel se le condone la limpieza étnica que lleva a cabo en Gaza y se acuse de antisemita cualquier crítica al régimen sionista.

Es aquí donde el artista debe perder el miedo a ser señalado de “ideologizado” o de “panfletario”. Es ahora cuando se debe tirar por la borda la creencia de que no hay que hablar de fútbol, ni de política, porque el fascismo está siempre al acecho. Hoy puede parecernos absurdo y lejano el juicio contra Howl and other poems o que The Doors no pudiera llamarse The Doors of perception en honor al libro de Huxley porque eso puso nerviosa a la discográfica, pero lo cierto es que el arte sigue en la cuerda del equilibrista, sorteando los intentos de censura. Como sucedió con la novela de terror social Cometierra, de la argentina Dolores Reyes, por hablar de una adolescente que habla con los muertos… incluyendo a las víctimas de la dictadura de Videla. Los libros cambian el mundo precisamente porque están ideologizados y por eso mismo hablar de censura no es un tema ajeno hoy en día.

Ahora, volviendo al origen de la discusión, ¿por qué habría de pedírsele a una mujer que no hable de la violencia machista?, ¿por qué habría que pedirle a un palestino que no hable de los bombardeos?, ¿por qué habría de pedírsele a un indígena que no hable de colonialismo?, ¿acaso el estilo de las y los escritores no influye en la complejidad de su obra?, ¿acaso es mejor la literatura del hombre blanco occidental per se?

En Poesía en movimiento, antologada y comentada por Octavio Paz, Alí Chumacero, José Emilio Pacheco y Homero Aridjis, de un total de 41 autores, sólo 4 son mujeres, ¿se debe a que las obras de las mujeres carecían de calidad literaria? Desde luego que no. Es evidente que hay un sesgo falocentrista. Una de las autoras incluidas, Rosario Castellanos, fue menospreciada por el propio Paz, quien calificó su poesía de “lacrimógena” y “sentimental”. No fue sino hasta después de su muerte que José Emilio Pacheco repararía en la injusticia con la que fue tratada la chiapaneca en vida: “no supimos leer a Rosario” comentó tras recibir la noticia de su muerte. ¿No será que los hombres no están sabiendo leer la literatura de nuestro tiempo?, ¿no será que estos hombres educados en el canon occidental simplemente rechazan lo que es diferente?

Sospecho también que, así como se subestima la calidad literaria de las minorías, hay una nube de prejuicios sobre la llamada literatura panfletaria. Quizá por ser profundamente ideológica. No obstante, los movimientos estudiantiles de 1968 alrededor del mundo nos regalaron versos bellísimos como: La imaginación al poder, Seamos realistas: exijamos lo imposible (frase del filósofo Herbert Marcuse) o, uno de mis favoritos en la playa de Marsella, Toma un adoquín y arrójalo, abajo está la playa, y uno más, en una pared de Pamplona, “mil máquinas jamás podrán hacer una flor”. Decía Virgilio que hay poetas tan malos que, aunque hayan escrito multitudes de libros, serán olvidados, porque en sus páginas no hay ni un solo buen verso. En cambio, hay poetas que en un solo verso han conseguido la inmortalidad. Entonces, ¿por qué la sospecha contra la literatura panfletaria si en sus páginas hay nombres inmortales?

IV

Amo a los que sueñan imposibles

Goethe

Lamento, estimado lector, que hayas padecido esta ansiedad hecha borrones. Quisiera tener la elocuencia de Cicerón o la sencillez de Ortega y Gasset, pero al menos hablo desde la honestidad. Espero que algo de valor haya en ella. Quizá lo que he tratado de expresar se diluya entre las comparaciones y las referencias, por eso seré directo y crudo: urge que los artistas hagan arte ideologizado, porque urge cambiar el mundo. No sólo no está mal, sino que es urgente.

Vivimos tiempos convulsos. Israel convirtió el “nunca más” en “otra vez”, la homofobia es una guerra civil, la mitad de nuestro país se desangra por la violencia machista, la juventud y los campesinos son cooptados por el narco, los políticos censuran libros y matan periodistas. Urge que los artistas se ideologicen, que la imaginación sea un arma cargada de futuro. No digo que hagan “literatura comprometida”, pero sí que luchen por un mundo libre. Si los artistas no sueñan con cambiar el mundo, ¿entonces quién?

|

Categoría: Sociedad |

Etiquetas:

No hay etiquetas asociadas a éste artículo. |

Vistas: 731 |